強迫性障害を自力で克服!? 気にしない方法やセルフチェックも

「また確認してしまった」「このままじゃおかしくなりそう」

強迫性障害に苦しむ人の多くが、そう自分を責めながら日々を生きています。

頭では分かっているのに、気にせずにいられない。

深呼吸や気分転換を試しても、一時的にしか効かず、「自分の意志が弱いからだ」とさらに落ち込んでしまう…そんな悪循環に陥っていませんか?

この記事では、強迫性障害のメカニズムをわかりやすく解説しながら、「なぜ気にしてしまうのか」「どうすれば考えを手放せるのか」といった疑問に答えていきます。

さらに、睡眠を整えるコツ、不安をやわらげる日常のアクティビティ、自分でできる思考整理の方法まで、自力で少しずつ克服していくための実践的なヒントもお伝えします。

本記事は実際に強迫性障害に悩み、自力で改善を試みてきた就労支援B型事業所を利用している利用者さんの体験談をベースとした記事構成にしています。

「自分の力で乗り越えたい」と願うあなたのための一歩として、ぜひ参考にしてください。

強迫性障害は“気にしない”だけでは治らない理由

ネット検索しても「気にしないようにすればいい」「考えなければいい」とよく書かれています。

しかし、強迫性障害(OCD)は単なる“気にしすぎ”ではありません。

症状の根底には、脳の働きや思考のループ、過剰な不安への対処行動があります。

多くの方は、誰にも気づかれずに自分の力で克服しようと努力していますが、がむしゃらに自力で治そうとすると、かえって逆効果の場合があるのはご存知ですか?

では、

- なぜ自力で治そうとすると悪化するのか

- なぜ思考が止まらないのか

など、“根性論では改善しない理由”を明らかにします。

なぜ、自力で治そうとすると悪化しやすいのか

強迫性障害の人は、とても真面目で努力家です。

だからこそ、「自分でなんとかしよう」と頑張ってしまいがちな面があります。

しかし、自力で治そうとするあまり、逆に強迫行動を強化してしまうことが多々あります。

たとえば、確認癖がある人が「もう確認しない!」と決意しても、不安が高まると、また確認してしまい、「やっぱり自分はダメだ」と自己嫌悪に陥ります。

この失敗体験がさらに強迫行動を“強化”してしまうのです。

この現象は心理学で「負の強化」と呼ばれ、不安を避ける行動が、結果的にその行動を習慣化させてしまうことが知られています。(小難しい話を読みたい方は国立精神・神経医療研究センターを参考にしてください。)

「やめたいのにやめられない」本当の理由

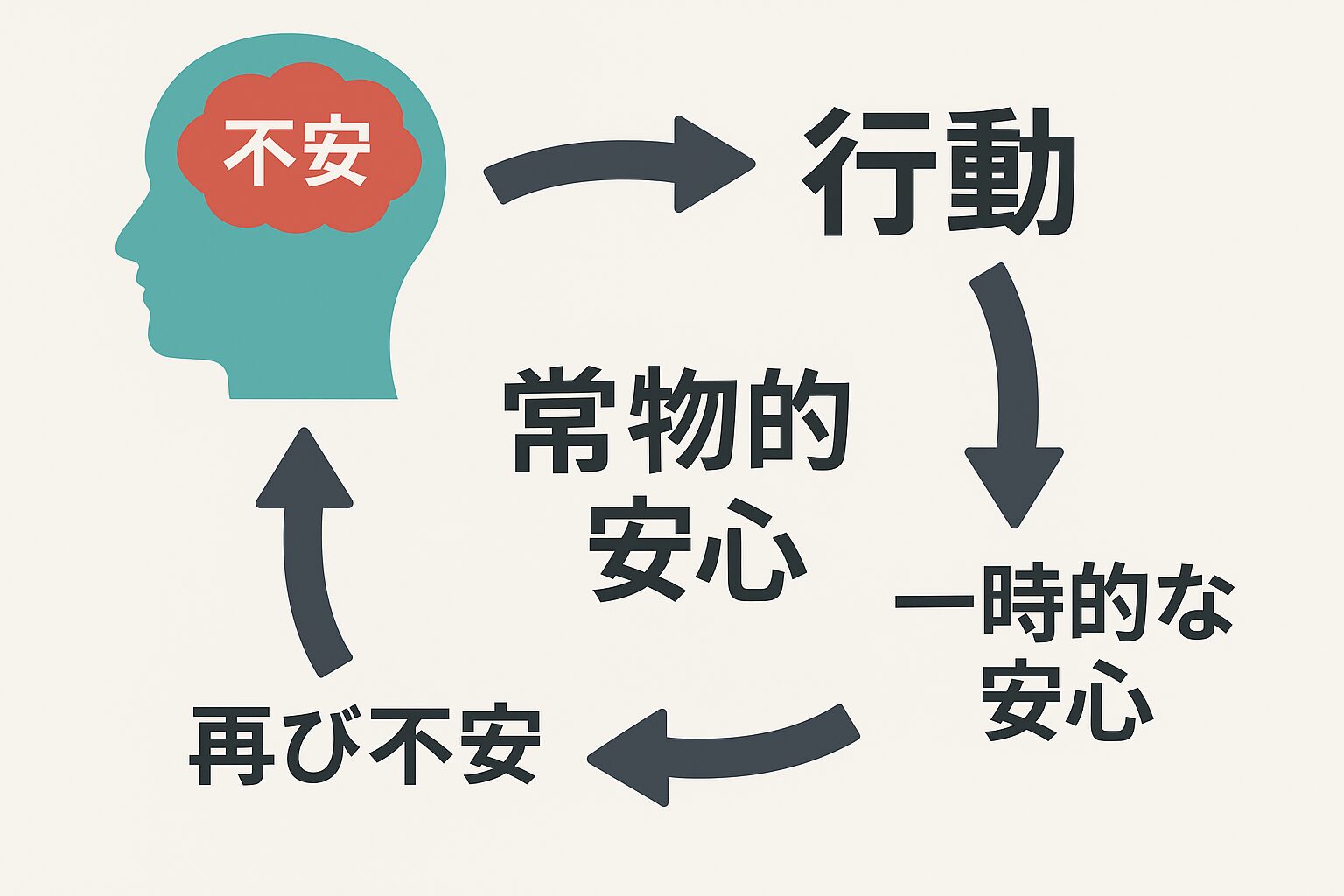

強迫性障害は、脳内の「不安 → 安心の確認 → 一時的な安心 → 再び不安」というループ構造に問題があります。

特に、脳の前頭前野と扁桃体(不安の処理)の連携がうまくいかないことで、「不安が頭を離れない状態」が長引いてしまうのです。

このとき、人は“安心を得るための行動”(例:手洗い・確認・祈りなど)に走ります。

一時的にはスッキリするかもしれませんが、脳は「やたら安心できる」と学習し、次回も同じ行動を求めてしまうのです。

これは「強迫行動の報酬化」とも言われ、根本から変えない限り、止めたくても止められない状態が続いてしまうのです。

考えすぎる人ほど“我慢”で逆効果になるワケ

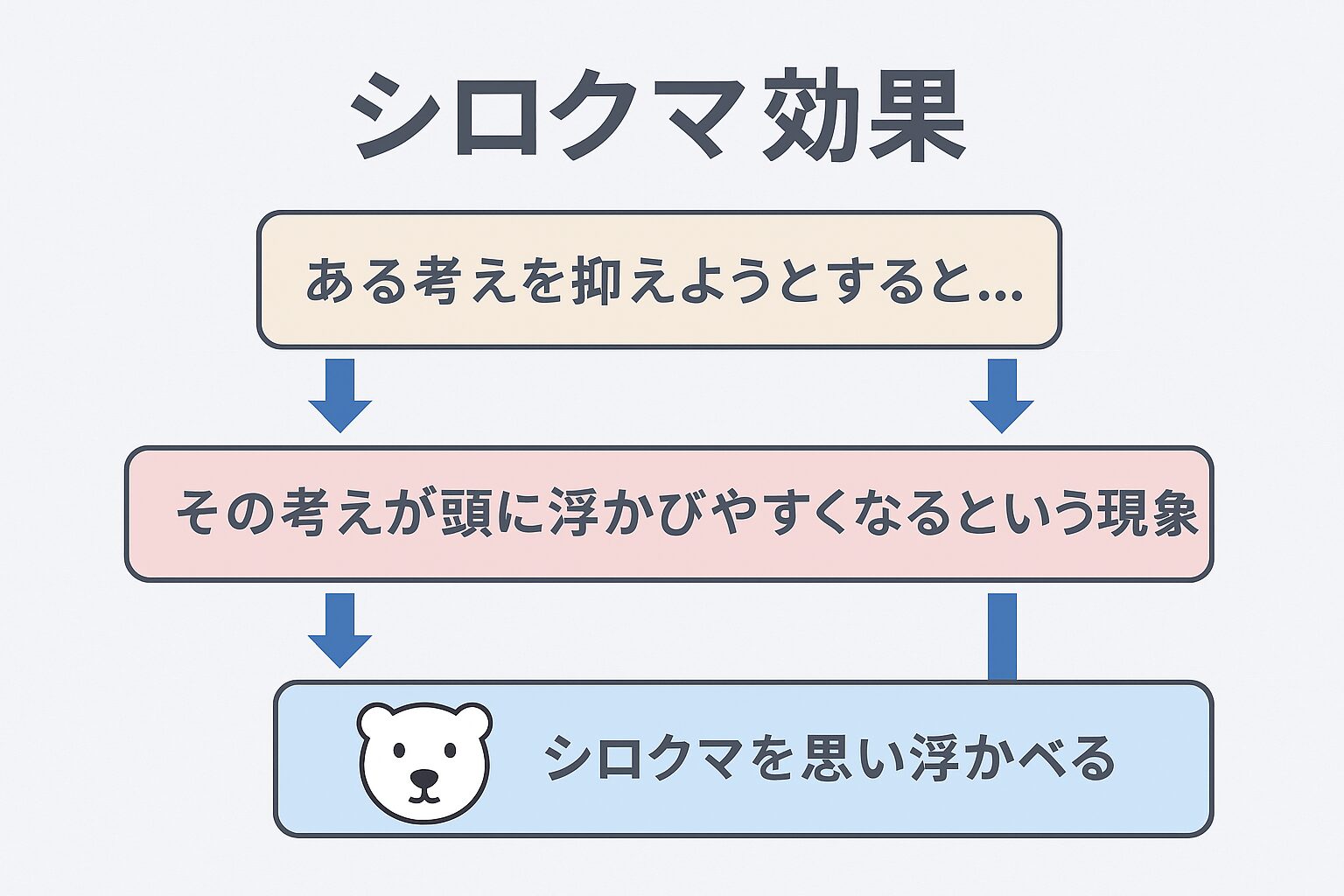

「考えすぎてしまうから、我慢しよう」「無視すればいい」と思っても、強迫性障害では抑えようとすればするほど思考が強化されるという現象が起きます。

これは「シロクマ効果」とも呼ばれ、「白いクマのことを考えるな」と言われた途端、逆にそればかり頭に浮かぶ心理現象です。

嫌なことを考えてしまう時も「シロクマ効果」は当てはまるよね。

「考えないようにしよう」とすればするほど、強迫的な思考は“頭の中の主役”として強く存在感を増していくのです。

だからこそ、「我慢」や「気合」「根性論」ではなく、思考を否定せずに“距離を取る技術”を身につけることが、自力克服の第一歩になります。

【強迫性障害】脳と心の仕組みを正しく理解しよう

気にしないようにすれば大丈夫!

それが通用しないのが強迫性障害です。

この章では、強迫性障害がどのように脳と心に影響を与えているのかを、医学的な視点も交えてわかりやすく解説していきます。

ただ、僕は強迫性障害を持っている利用者さんがいる就労支援B型事業所に勤務している職員であって、医者ではないので、念の為、情報の正確性を裏付ける出典元も記載しておきます。

「自分が弱いせいじゃなかった」と知ることで、自分を責める気持ちを手放すきっかけにもなるはずです。

その前に、あなたがどのくらい強迫性障害の傾向があるのかをセルフチェックしてみましょう。

セルフチェック|もしかして、これって強迫性障害?

以下の項目に、最近2週間以内で当てはまることが3つ以上ある方は、強迫性障害の傾向があるかもしれません。

チェックリスト

- ✅ ドアやガス、鍵などを何度も確認してしまう

- ✅ 「ばい菌」「汚れ」に対する強い不安があり、手洗いや掃除が止まらない

- ✅ 一度頭に浮かんだ不安やイメージが、何度も繰り返し浮かんでくる

- ✅ 「この数字はダメ」「この順番じゃないといけない」といったこだわりが強い

- ✅ 自分の思考や行動を「変だ」と思っていてもやめられない

- ✅ 自分が誰かを傷つけてしまうのではないかという不安が強くある

- ✅ 不安を打ち消すために、決まった儀式やルールを守っている

- ✅ 頭の中の“ノイズ”に集中できず、生活や仕事に支障が出ている

- ✅ 自分の不安や行動について、家族や周囲に話せない

- ✅ この状態がしばらく続くのではと将来に不安を感じている

結果の見方(参考):

- ✅ 0〜2個:現時点では大きな問題はない可能性

- ✅ 3〜5個:日常生活への軽度〜中度の影響あり/早めの対処で改善が見込める

- ✅ 6個以上:強迫性障害の可能性が高いため、専門的アプローチが推奨されます

※このセルフチェックは診断を目的としたものではありません。

正確な診断は、医療機関や臨床心理士による評価を受けることが必要です。

自分でできる不安対策・克服の実践方法

強迫性障害とは?典型的な症状とその背景

強迫性障害(OCD: Obsessive-Compulsive Disorder)は、「強迫観念」と「強迫行為」が特徴の精神疾患です。

強迫観念

本人が不合理だと理解しているにもかかわらず、繰り返し頭に浮かんできてしまう思考やイメージ、不安(例:手が汚れているかもしれない/鍵を閉め忘れたかもしれない)

強迫行為

強迫観念を打ち消すために繰り返してしまう行動(例:手洗い/確認/祈り/数を数える)

これらは不安を軽減する目的で行われますが、一時的な安心しか得られず、かえって不安と行動を強化してしまう悪循環に陥ります。

背景にあるのは「脳の情報処理回路の不調」

特に、以下の3つの脳領域の機能異常が指摘されています:

- 前頭前野(判断・抑制)

- 線条体(習慣行動の形成)

- 扁桃体(不安・恐怖反応の中心)

【出典】国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所作成こころの情報サイト

「気にする脳」が勝手に働いてしまうメカニズム

OCDの人は、「何かが間違っている気がする」「完璧でないと不安」という感覚が過剰に強く出ます。

これは、脳内のセロトニンのバランス異常や、誤った情報処理の癖によって生じます。

情報の「誤作動」が起きるルート

- 些細な刺激(ドアノブに触れる)

- 「汚れているかも」という過剰な評価

- 不安が膨らみ、「洗わないと危ない」と認知

- 行動で不安を“処理”しようとする(手洗い)

つまり、脳が「正常に判断できないまま過剰に警報を鳴らしている」状態とも言えるのです。

強迫行為を続けてしまう“報酬回路”の正体

なぜ「もうやめよう」と思っても、確認や手洗いが止められないのか?

その理由は、脳の「報酬系(報酬回路)」が強迫行為を強化しているからです。

- 強迫観念で不安が高まる

- → 行動(手洗い・確認)によって不安が一時的に減る

- → 「安心した!」という報酬が脳に記憶される

- → 次回も不安時に同じ行動を繰り返す

これはオペラント条件づけという学習理論にも一致し、“安心”が脳にとっての「ごほうび」になってしまうため、行動が習慣化されて抜け出せなくなるのです。

強迫性障害は、薬や医療機関に頼らなくても、日常の中で少しずつ自分の力で回復に向かうことができます。

この章では、生活改善・行動療法・セルフワークなど、今すぐ始められる実践的な方法を4つご紹介します。

いずれも「やめなきゃ」「我慢しなきゃ」ではなく、不安と上手に“距離を取る”ための具体策です。

【寝る前の不安対策!】睡眠を整える3つのコツ

強迫性障害に悩む方の多くが「寝つけない」「夜中に不安で目が覚める」といった睡眠障害を抱えています。

脳が不安を処理しきれず、ベッドに入ると考えが暴走する──という状況は非常に一般的です。

メカ転くんが働いている就労支援B型事業所の利用者さんも同じような悩みを抱えてたよね。

そうだね。玄関の鍵を締めたか気になって眠れないってよく言ってた。

このように、強迫性障害に悩む方は、一度確認したことでも、心配になってしまい、何度も確認してしまいます。

睡眠の質を高める3つの習慣:

- 寝る前1時間は「考えない時間」を作る

→ スマホやニュースの閲覧をやめ、照明を落として、脳を静かにする準備を。 - 就寝ルーティンを固定する

→ 歯磨き → ストレッチ → 音楽 → ベッド など「毎日の順番」を作ることで、脳が安心します。 - 「書き出してから寝る」習慣をつける

→ 頭に浮かぶ不安や気がかりを、紙に書いて外に出すだけで、思考のスイッチを切る効果があります。

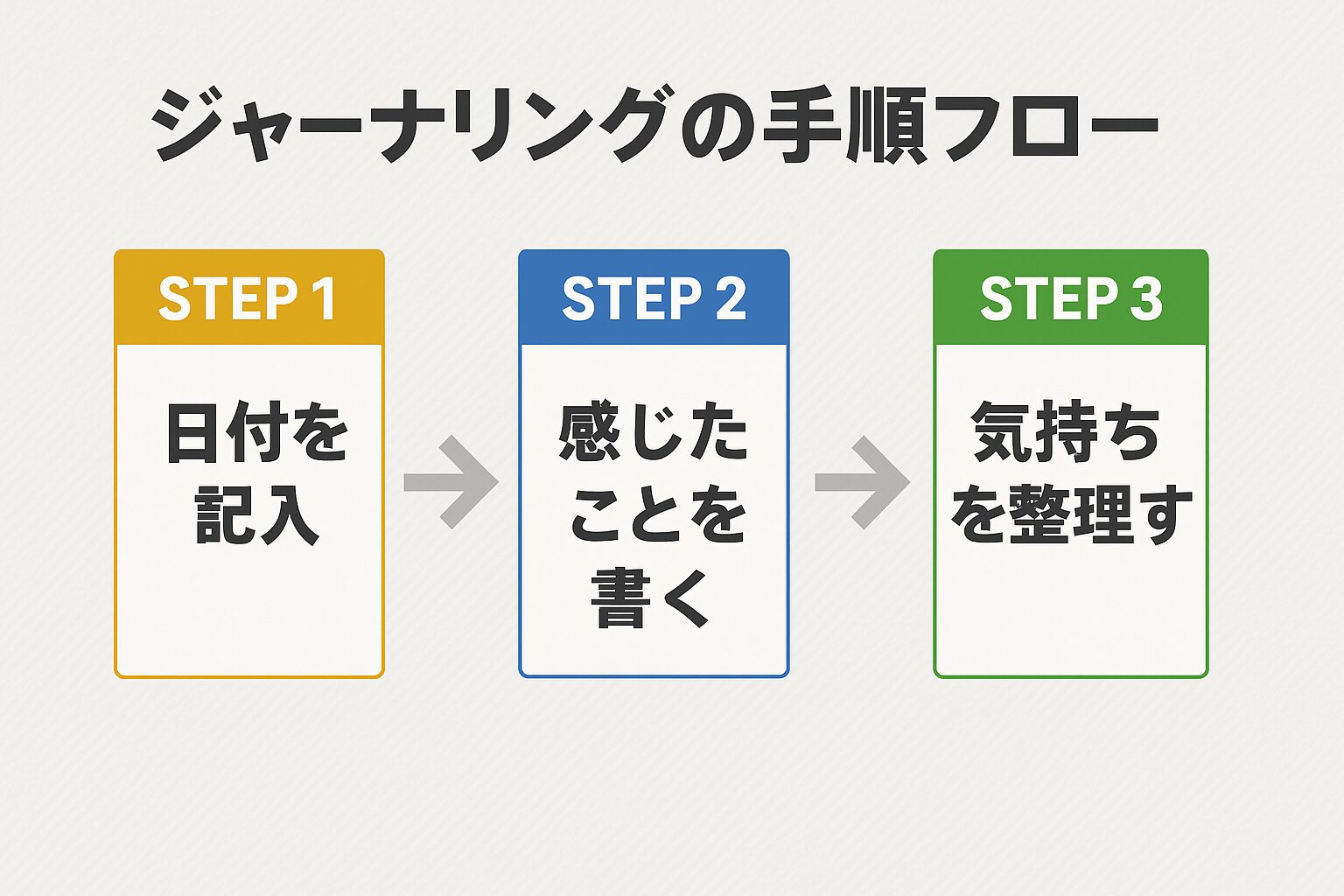

※とくに3は「ジャーナリング」とも呼ばれ、認知行動療法でも推奨されている方法です。

不安を軽減するおすすめアクティビティ3選

「気をそらそう」としても、ゲームやテレビではうまくいかないことがあります。

それは、「頭の中の不安」に意識が引っ張られたままだからです。

ここでは、不安と距離を取るのに効果的な“身体と心を使うアクティビティ”を3つ紹介します。

1. ウォーキング+音声ガイド(BGMまたは自然音)

単なる散歩ではなく、イヤホンで自然音や音声ガイドを聞くことで「五感に意識を向ける効果」が加わります。

呼吸と歩行を意識するだけでも、自律神経が整いやすくなるとされています

【出典:厚労省 健康づくりガイドライン】

2. 手先を使う創作(折り紙、塗り絵、編み物など)

単調でリズムがある作業は「安心感」を生み、脳の思考を強制的に切り替えることができます。

特に「完成しなくてもいいもの」を選ぶのがコツです。

3. アロマ呼吸法+3分瞑想

ラベンダーやオレンジスイートなど、リラックス系の香りを使って3分間だけ目を閉じる。

呼吸のリズムに意識を集中することで、「今ここ」に意識を戻す練習になります。

頭の中を「書き出して整理」する方法と具体例

強迫的な思考は、「頭の中でぐるぐる回っている間」が一番しんどいものです。

これを“外に出す”だけで、驚くほど冷静になれることがあります。

書き出しの3ステップ

- 今、頭にある言葉をすべて紙に書く

例:「汚れてる気がする」「でも手は洗った」

「でも菌が…」「また怒られるかも」 - 客観的に“事実”と“思い込み”を分ける線を引く

→ 手を洗ったのは事実。「菌があるかも」は思い込み。 - 「今、できること」を1つだけ選ぶ

→ 例:「もう一度洗わずに、1分間じっとしてみる」

このように整理することで、思考の渦から一歩外に出る訓練になります。

「思考のクセ」を否定せずに受け入れるワーク

OCDの人がもっとも苦しくなるのは、「また考えてしまった」「克服できていない」と自分を責めてしまう瞬間です。

ここで必要なのは「抑える」ことではなく、「観察して受け入れる」こと。

マインドフルネス思考ワーク(3分実践)

- 今、頭に浮かんでいる考えを“つぶやく”ように意識する

→「また同じ考えが出てきたな」 - 否定せず、「そう思ってるね」と認めてあげる

→ 第三者が見ているように - 「でも今はこのままで大丈夫」と一言添える

→ 安全確認の言葉をかけるように

このワークは「ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)」の一部でもあり、欧米でも強迫性障害への有効性が確認されています【出典:Hayes et al., 2006】。

悩みのループを抜け出すために、自分で選べる方法

強迫性障害の本当に厄介なところは、「分かっているのにやめられない」と自分を責め続けてしまうことです。

呼吸法、書き出し、生活リズムの見直し、いろんなことをやってきたけど、結局いつも不安が戻ってくる。

もしあなたが今もそんな状態で、「次は何をすればいいんだろう」と迷っているなら、“考えすぎるクセ”に対処するための具体的な方法を手にしてみませんか?

ここから先は読むだけでは終わらない方法です。

このプログラムは、強迫性障害の特徴である「不安・思考・行動のループ」に着目し、心理的アプローチと自己分析を通じて、自分の思考のパターンに“整理と変化”を加えていく構成になっています。

- 脳のクセを知り

- 書きながら自分を客観視し

- 不安に反応しない習慣を身につける

1日30分、6週間。ノートと静かな時間があれば、自宅で始められます。

読み物ではなく、「思考の訓練書」だと思ってください。

なぜ“自力での回復”にこだわる人に選ばれているのか?

この方法は、誰かに頼ることなく、自分の力で生活を取り戻したいと願う方に多く選ばれています。

実際に改善を体験した方々の共通点は、「本気で向き合う準備ができていた」ということ。

- 繰り返す確認や洗浄の頻度が減った

- 自責の思考が少しずつ静かになった

- 「また来たな」と思える余裕ができた

それは、「今の自分を否定しなくてもいいんだ」と実感できた瞬間から、変化が始まったという声が多く届いています。

今すぐ行動するあなたへ

これは無料ではありません。

でも、「本気で変わりたい」と思っている人にこそ、意味がある方法です。

情報があふれる時代の中で、“やってみる”という判断ができる人が、一番早く抜け出せる。

その小さな決断が、あなたの毎日に静かな変化をもたらしてくれるはずです。